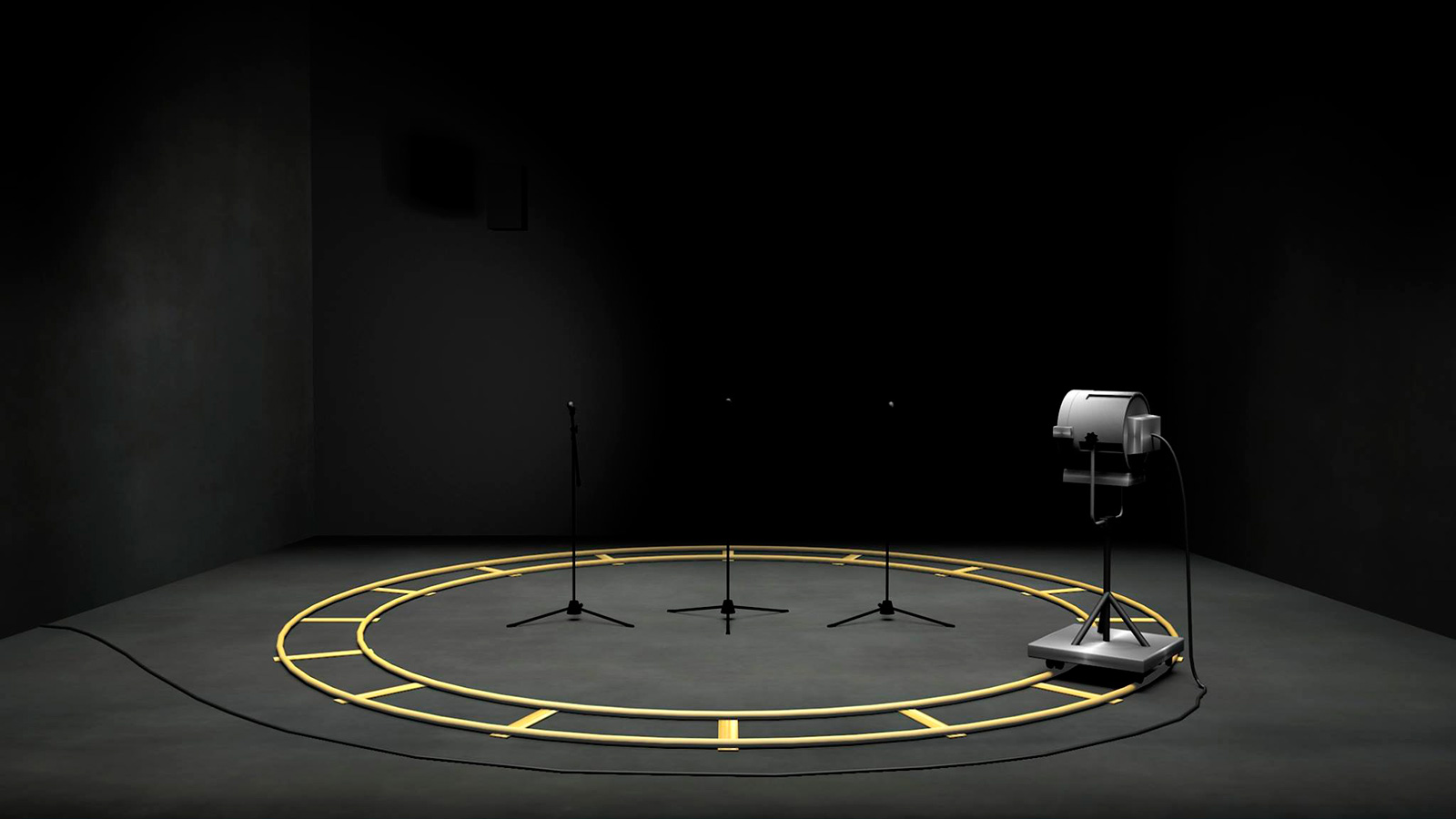

Tra il madrigale cinquecentesco e il post-punk si pone “Aminta” secondo Antonio Latella. In volo su un vuoto che la scenografia, firmata da Giuseppe Stellato, rende forma visibile, riassunta in una guida circolare a terra. Un binario su cui lentamente gira un proiettore dalla luce calda, sole rivoluzionante intorno al dramma. Quattro attori restano imprigionati in questo microcosmo di sbarre invisibili, nevrotiche incarnazioni dei nove attori più il coro che Torquato Tasso aveva previsto per la messinscena della sua favola pastorale. Ma di pastorale, va detto subito, nella visione latelliana c’è ben poco. In un’intervista il regista ha ricordato che pastorale è un’etichetta di genere per veicolare ben altra sostanza che non l’astratta nostalgia per l’età dell’oro. Di che sostanza si tratti, Antonio Latella ce lo racconta con un’opera sublime, rigorosa, trasparente rispetto al testo, ma radicalmente innovativa al contempo.

Tra il madrigale cinquecentesco e il post-punk si pone “Aminta” secondo Antonio Latella. In volo su un vuoto che la scenografia, firmata da Giuseppe Stellato, rende forma visibile, riassunta in una guida circolare a terra. Un binario su cui lentamente gira un proiettore dalla luce calda, sole rivoluzionante intorno al dramma. Quattro attori restano imprigionati in questo microcosmo di sbarre invisibili, nevrotiche incarnazioni dei nove attori più il coro che Torquato Tasso aveva previsto per la messinscena della sua favola pastorale. Ma di pastorale, va detto subito, nella visione latelliana c’è ben poco. In un’intervista il regista ha ricordato che pastorale è un’etichetta di genere per veicolare ben altra sostanza che non l’astratta nostalgia per l’età dell’oro. Di che sostanza si tratti, Antonio Latella ce lo racconta con un’opera sublime, rigorosa, trasparente rispetto al testo, ma radicalmente innovativa al contempo.

“Aminta” fu composto nel 1573 e portato in scena per la prima volta lo stesso anno presso la corte ferrarese. Il raffinato ambiente culturale estense patrocinò, con l’opera di Torquato Tasso ma non solo, il recupero dell’ideale, classica Arcadia alla produzione letteraria. Pretesto, ovviamente, per licenziare riflessioni su temi profani, esclusi dalla precettistica che stringeva la libertà espressiva nell’ambito dei generi tragico e comico. L’amore, dunque, è al centro della riflessione di Tasso, tanto quanto dello spettacolo. Lo è tuttavia, già nel testo, in maniera del tutto spiazzante e moderna, filtrata da uno sguardo traumatizzato, che ne frantuma la superficie convenzionalmente romantica in una miriade di schegge taglienti, svelandone la dimensione crudele e conflittuale. Da questa consapevolezza parte la messinscena di Antonio Latella, corroborata nella sua acutezza dalla prova ineccepibile e sferzante dei quattro interpreti Michelangelo Dalisi, Emanuele Turetta, Matilde Vigna e Giuliana Bianca Vigogna.

“Aminta” è uno spettacolo che richiede al pubblico un tempo di ascolto che non siamo più facili a concedere.

“Aminta” è uno spettacolo che richiede al pubblico un tempo di ascolto che non siamo più facili a concedere, vittime di deficit d’attenzione da abuso social-mediatico. Quasi due ore, intervallate da un salvifico entr’acte, di verseggiare battente, rispettoso della metrica originale ma con forte sottrazione di musicalità rispetto alla tradizione madrigalistica di cui Torquato Tasso era maestro. Il verso è decomposto e ricomposto in un susseguirsi intensissimo di parole, che intessono un tappeto sonoro elettrizzante, oltreché concretamente elettrificato dall’amplificazione. Parallelamente cangia la temperatura emotiva e psicologica convenzionalmente attribuita all’opera. La grazia arcadica è pervertita in tormento. Così l’amorevole, protettivo consiglio di Dafne (Giuliana Bianca Vigogna) a Silvia (Matilde Vigna), interpellata nel tentativo di favorire il corteggiamento di Aminta, si muta in rabbia puntuta. Tirsi (Michelangelo Dalisi) è un aiutante dalla lingua affilata, doma il linguaggio come un maestro di seduzione, arte di cui si sottolinea la dinamica ingannatrice.

Silvia non è vergine pudica, bensì virago arroccata in una costruzione isterica di sé, ritratta in posa bellica a difesa della propria intangibilità. L’atto primo ce la mostra per lo più di spalle, larghe e forti ma sensualissime, ferma al vertice di uno statico schema triangolare la cui base è l’asse Vigogna–Dalisi. Aminta (Emanuele Turetta) si muove intanto liberamente, ma pur sempre con passo calibrato, in ragione della forza geometrica delle linee, rispettivamente vere e virtuali, del cerchio esterno e del triangolo interno. L’attore in libero movimento usa un microfono-gelato, gli altri tre sono un tutt’uno con l’asta microfonata, la cui amplificazione destreggiano perfettamente. L’attitudine difensiva di Silvia esalta il carattere violento del tentato stupro satiresco: sembra quasi che l’amore stesso di Aminta sia fatto della medesima sostanza della molestia. Su questa falsariga ogni dialettica prende un segno negativo. Verso, oltreché linea di testo, significa anche direzione.

Sembra quasi che l’amore stesso di Aminta sia fatto della medesima sostanza della molestia.

Ed è fortemente direzionata, appunto, la parola. Verso un alto che è paradossale abisso. A Dafne che domanda ove nasca il suo odio, Silvia risponde «dal suo amore». Non a caso la scena dello stupro inverte i ruoli. Nell’immagine che chiude il primo atto è Emanuele Turetta, Aminta e satiro insieme, a essere legato da Matilde Vigna. Ed è significativamente legato a se stesso con le corde dei propri vestiti. Così, con assoluta pregnanza, Aminta, Silvia e il satiro si sovrappongono in un unico viluppo, paradossale e cupo, di vittima e carnefice. Un San Sebastiano trafitto dalle frecce-aste dei microfoni, che, appoggiate al petto e alla coscia, rivelano il suo battito corporeo. L’amore secondo Antonio Latella è questa vibrazione oscura della carne. In tal senso il regista e suoi interpreti colgono nel testo di Torquato Tasso il corso sovrastorico della metafisica occidentale, che inscrive la divinità nel mistero del corpo.

Questo paradigma della sovversione è condotto con spietata coerenza, pur non facendosi mai schema, grazie ai crescendo, alle distorsioni e ai cambi ritmo ricorrenti nel linguaggio di Antonio Latella. Netta è, per esempio, la cesura drammaturgica tra primo e secondo atto. Alla ripresa cambiano anche i costumi, compare una chitarra elettrica nelle mani di Matilde Vigna, la riscrittura (di Linda Dalisi) si fa più articolata. Ritorna la musica sottratta preliminarmente al testo, in accostamenti eclettici. Sentiamo susseguirsi le note monteverdiane de “Il lamento della Ninfa” e quelle post-punk di “Vitamic C” dei CAN, o “Rid of me” di PJ Harvey. Agli sprazzi musicali è affidata l’espressione dei sentimenti più forti. Il dubbio, il lutto, infine il pianto di Silvia, cadenzati, spezzati e amplificati nei vigorosi refrain di chitarra. C’è dunque più parola, più phonè, che gesto, certamente. Si è letto infatti che in questo “Aminta” l’azione sarebbe nulla.

È tutto un’eclissi questo “Aminta”, un elogio dell’ombra.

Dominerebbe una fissità che incarna la regola del teatro classicista, ove l’azione è riportata nei dialoghi. Falso: l’azione è scarnificata, ma tanto più intensa quanto più è articolata su una partitura di movimenti minimi. Lentissimo, Michelangelo Dalisi incede sul confine del cerchio che racchiude il quartetto. Eppure il suo muoversi ha valenza cosmica. Quando passa davanti al proiettore, la luce intercettata dal suo corpo proietta un’eclissi. Ed è tutto un’eclissi questo “Aminta”, un elogio dell’ombra. Viene in mente il teatro della crudeltà à la Artaud, ove si trasfigurano i mezzi della rappresentazione portandoli alle estreme conseguenze. Si giunge, così, oltre la rappresentazione. In questo territorio siderale, inesplorato perché irraffigurabile, siamo congedati dalle parole di Dalisi che dà voce a Venere. La dea sta cercando il figlio Amore, rivolgendosi al pubblico e descrivendo il ricercato coi caratteri di un mostro pericoloso. Ma noi, pubblico, taciamo. Siamo stati portati nel nostro silenzio.