Se uno spettacolo riesce a dividere pubblico e critica, ci sono due possibilità. O non si tratta di un’opera teatrale valida, e i giudizi sono dettati da simpatie e antipatie, o ciò che viene portato in scena ha il potere di trasportare lo spettatore verso nuove consapevolezze. “Il Vangelo di Tijuana” fa parte, senza dubbio alcuno, della seconda categoria. Capita di rado di vedere una pièce a cui pensi e ripensi per giorni. Riesco a scrivere una recensione solo ora, a freddo. E ancora ho in testa, vivide, le immagini che la compagnia teatrale Oneiron ha portato sul palco del Teatro Trastevere.

Se uno spettacolo riesce a dividere pubblico e critica, ci sono due possibilità. O non si tratta di un’opera teatrale valida, e i giudizi sono dettati da simpatie e antipatie, o ciò che viene portato in scena ha il potere di trasportare lo spettatore verso nuove consapevolezze. “Il Vangelo di Tijuana” fa parte, senza dubbio alcuno, della seconda categoria. Capita di rado di vedere una pièce a cui pensi e ripensi per giorni. Riesco a scrivere una recensione solo ora, a freddo. E ancora ho in testa, vivide, le immagini che la compagnia teatrale Oneiron ha portato sul palco del Teatro Trastevere.

“Il Vangelo di Tijuana” è il testo difficile di Gianluca Giaquinto ambientato in una polverosa casa nella periferia della città messicana. Siamo nel 1990. Jesùs, narcotrafficante israeliano, è convinto di essere la terza reincarnazione del Cristo. Nancy è la sua discepola più fedele, ed è legata a lui da un rapporto amoroso fatto di violenza e abusi. I due devono portare avanti la vendita di un grosso carico di eroina con un nuovo cliente sudafricano: Babu. Il dandy di Cape Town, esperto di fisica quantistica, si presenta alla loro porta con la sorella e poetessa Lisavet.

“Il Vangelo di Tijuana” è il testo difficile di Gianluca Giaquinto ambientato in una polverosa casa nella periferia della città messicana.

La trattativa sembra concludersi per il meglio, quando Jesùs propone un brindisi al Figlio dell’Uomo, offendendo Babu, che non intende fare affari con credenti. Inizia così uno scontro verbale, che conduce a riflessioni sul significato della vita. La situazione si complica, e la tensione diventa palpabile. Finché Nancy propone una soluzione drastica: una doppia roulette russa, che porta i quattro a giocare con la morte. La Santa è affamata di anime, o forse solo di corpi. Che prima di pronunciare l’ultimo saluto necessitano di trovare la catarsi, liberando gli scheletri collezionati negli armadi.

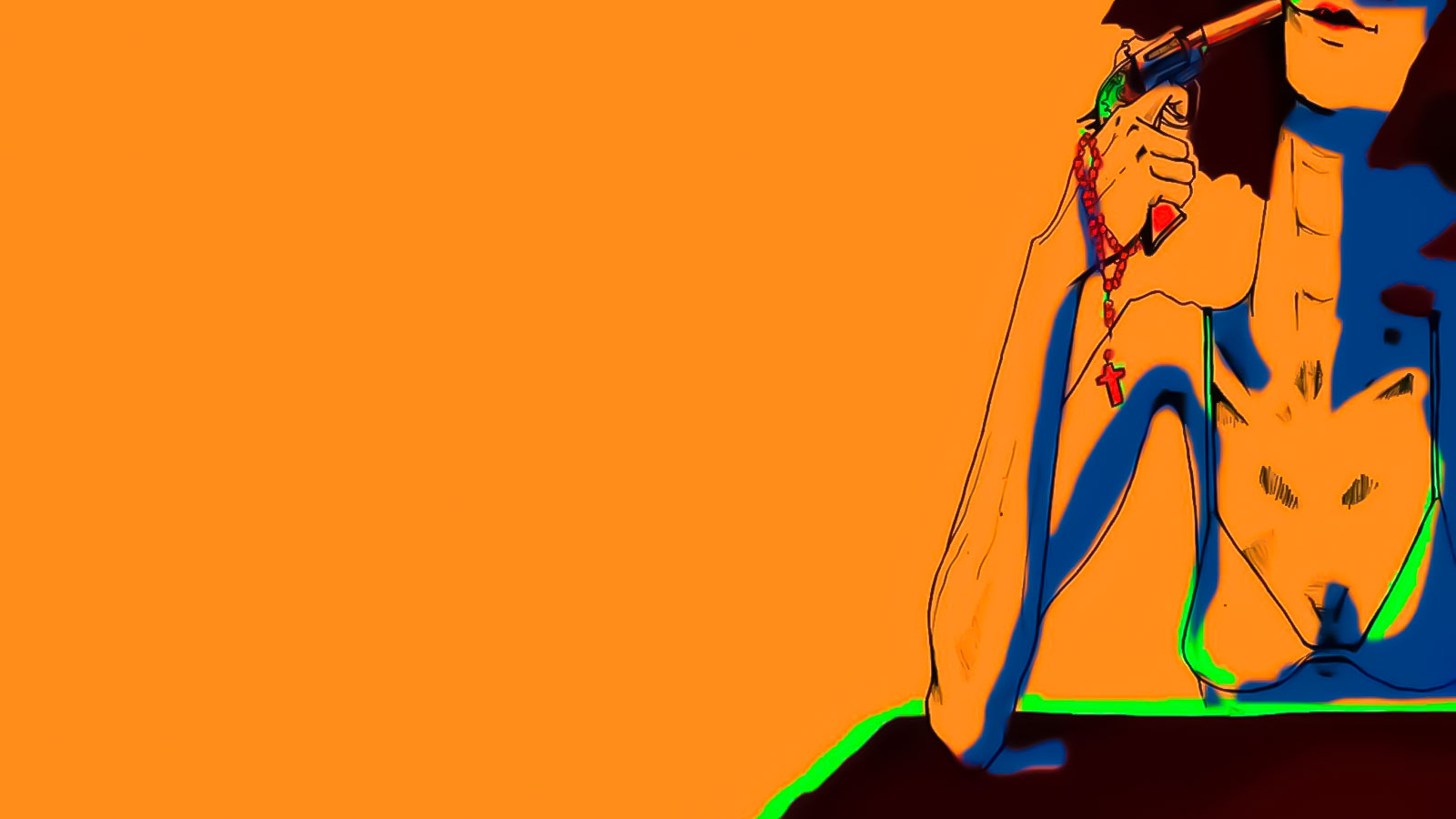

È teatro pulp quello de “Il Vangelo di Tijuana”. Abbraccia la violenza e il sesso senza vergogna, e senza temere il giudizio dello spettatore più sensibile. Solo per questo meriterebbe una promozione a pieni voti. La drammaturgia di Gianluca Giaquinto non si presta a una messa in scena edulcorata. Pur nel suo essere acerba, dimostra il grande talento di un giovane autore che ha le idee chiare sui propri personaggi. L’adattamento del testo tuttavia necessita di un’operazione di taglia e cuci generale per evitare di scadere nel didascalismo laddove il background dei caratteri viene esplicato con dovizia di particolari.

È teatro pulp quello de “Il Vangelo di Tijuana”. Abbraccia la violenza e il sesso senza vergogna, e senza temere il giudizio dello spettatore più sensibile.

È infatti nei silenzi che troviamo la chiave di lettura delle psicologie di Jesùs e Babu. Nello sguardo rassegnato e guerriero di Nancy capiamo davvero il suo dolore. Nella maschera che porta Lisavet possiamo leggere le sue delusioni. Le loro storie sono oro pensate sulla carta, ma rischiano di annoiare lo spettatore con spiegazioni che affossano i tempi della performance. Con le dovute accortezze, Riccardo Maggi dovrà impegnarsi a sostituire l’informazione con l’azione. “Il Vangelo di Tijuana” è uno spettacolo che ha bisogno di ritmo, di cadenze misurate e equilibrate.

Parlo di quest’opera come un lavoro in fieri. “Il Vangelo di Tijuana” non è incompleto, ma nella sua complessità necessita degli sforzi combinati del regista e del cast per essere all’altezza del suo potenziale. Giacomo De Rose e Dimitri D’Urbano ballano un erotico tango a tre con la metafisica. Con i passi giusti e solo fidandosi l’uno dell’altro, renderanno giustizia allo scontro tra Jesùs e Babu, fra un Cristo in crisi mistica e il Satana tentatore del deserto. Michela Tebi dovrà lavorare sull’istinto per farci conoscere l’oscurità di Lizavet, che attrae morbosamente lo spettatore nelle sue contraddizioni, purtroppo solo accennate.

Ogni difetto visto in questa prima edizione de “Il Vangelo di Tijuana” non ne ha precluso la godibilità, ma anzi ne ha valorizzato il titanico lavoro a monte.

Mi perdonerà il resto del cast se utilizzo un paragrafo solo per Nancy. Elisabetta Angelin ha l’onere di interpretare il personaggio più forte dello spettacolo. È impossibile staccarle gli occhi di dosso, e fortunatamente non per il costume succinto, che anzi fa storcere il naso per la sua distanza dalla giovane francese. Nancy è vittima di Jesùs e di se stessa, costretta da un’immagine che le è stata cucita addosso e che le tarpa le ali. È mille e una donna, nonostante la chiamino bambina. Senza volgarità tocca corde di un’attualità disarmante. La sua storia ha bisogno di trovare più spazio all’interno de “Il Vangelo di Tijuana”, la sua forza deve emergere.

Al Teatro Trastevere è andato in scena uno spettacolo che, con le giuste rifiniture e un po’ di rodaggio, ha tutte le carte in regola per diventare un piccolo e longevo cult. Ogni difetto visto in questa prima edizione de “Il Vangelo di Tijuana” non ne ha precluso la godibilità, ma anzi ne ha valorizzato il titanico lavoro a monte. Dalla compagnia Oneiron non ci si deve aspettare niente di meno che l’eccellenza. Ho voglia di rivedere presto Jesùs, Babu, Lizavet e Nancy su un palco, con la sicurezza di trovarli cresciuti. A presto, Tijuana.

https://www.facebook.com/ArdeForteFestival/videos/2091191491101461/